正如古语所说,“玉石抛光后才能抛光。”一个好的玉石,经过人工雕刻,给它一个新的价值和魅力。中国的玉雕技术历史悠久,得到了世界的认可。然而,自2012年以来,它一直在高调发展,而火爆异常的玉雕收藏投资市场也进入了一个沉寂期。市场的第一反应是成交量疲软,尤其是高端白玉艺术品和低端玉雕小块的销售疲软。边肖也有强烈的危机感,就像海浪冲刷沙子一样。许多玉雕工作室就像昙花一现,一个接一个地打开,一个接一个地关闭。

作为中国文化的代表——玉雕,它的传统“文化”属性是如何添加时代基因的?它的手工业特征是如何转变为现代“工业”结构的,这一传统产业又是如何“转变”的?如何“转变”?一个不可避免的必须面对的话题。简单地说,什么是“转型”,就是原有的格式已经不适应形势的变化,需要调整,需要改变,需要探索“与时俱进”、“切实可行”的新途径和新方法。

具有8000年历史的中国玉雕,它的形成、继承和发展,是沿着一条从祭祀到宫廷、衣冠到文玩、神秘到世俗的阶层不断下沉的轨迹。由于中国封建社会的特殊性,传统玉雕所具有的农业社会属性,不可避免的土地基因使得今天的玉雕市场成为一个极为特殊的市场。今天,大数据连接的网络化时代,传统玉雕的经营理念、经营模式已很难适合当今文化大发展的内在要求。

(1)家庭式作坊加工模式

几千年来一成不变的“家庭式作坊加工模式”,运作至今,千年未改。作为主角的玉雕大师既是原料采购员、产品设计员、生产管理员,又是企划员、接待员和销售员,服务着一件玉雕作品产生的整个“产供销”全流程,他们无暇顾及具有艺术品天然属性的玉雕的质量标准和文化趣味。单打独斗型的“家庭式作坊加工模式”,由于缺乏定位、创作、营销的专业性,忽视人员、岗位和部门的互补性,在现代产业结构的商业化竞争中,在艺术养份、作品质量和商业模式上,很难延续持久的战斗力。

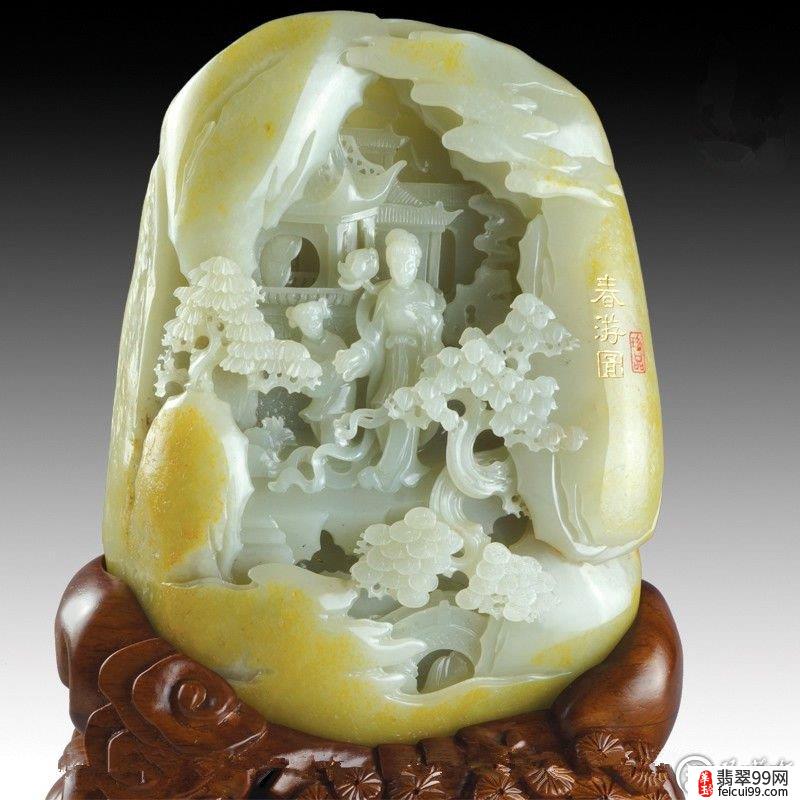

“良玉虽集京师,工巧则推苏郡。”苏州玉雕历史悠久,且以精良细巧的工艺著称于世。玉雕中的“苏作”,从手工作坊到如今的产业化发展,人才辈出,佳作纷呈,中国玉石雕刻大师、苏州市玉石雕刻行业协会副会长吴金星便是其中之一。

观吴金星的作品,简约而不简单,给人留有大量的想象空间。他擅长以圆雕技艺创作动物件、花草,尤以貔貅和骏马等动物件为特长。他以精湛的雕刻技法、传神的艺术表现,将神兽貔貅的威严神圣和骏马奔腾的景象表现得淋漓尽致。

有业内专家点评吴金星作品时曾称赞,“古朴中跃动现代生活气息”,认为他的作品设计简洁,去瑕留瑜,以最少的动刀拉力体现最大限度的韵味。回望来路,现如今虽顶着“高级工艺美术师”、“苏州市非物质文化遗产(苏州玉雕)代表性传承人”等诸多光环,但吴金星玉雕之路的开端却颇有些崎岖。

初识玉雕,吴金星还在读高中。一位从上海来的师傅带着几个学生,在他读书的学校旁边租了几间屋子做活儿。下课后,吴金星便会趴在窗边,看师傅做玉雕手艺。从那时起,玉雕的种子就在吴金星的心里生了根发了芽。

“第一次看别人做玉雕,觉得很神奇,很好看。”那时,吴金星特别喜欢看匠人在玉料上作画,再把画的模样一一刻出来,“经常有事没事跑去看看”。毕业后,吴金星没有立即从事玉雕行业,而是跟着家里的亲戚做了几年建筑,想着挣到钱让自己经济独立。几年后,有了一定物质基础的吴金星开始寻求内心深处真正渴望从事的行业,那便是玉雕。入行时,吴金星已经23岁了。“算是玉雕里面入行较迟的”,所以只能拼命学习。那时,在玉料上画图案都是用毛笔,吴金星不会。“天天练。总之一句话,‘早起的鸟儿有虫吃’。既然起步比别人晚,就只能靠自己勤奋一点。”

别人晚上休息了,吴金星就自己找加工厂,免费帮人加工。白天学习时看见特别好看的图案,就把它记下来,晚上一个人慢慢练。

吴金星只学了一年半就出师了,“学到的只是基本功”的吴金星想出去看看。外面的玉雕世界精彩而丰富,而他最擅长的圆雕技艺就是在之后的那段时间不断摸索出来的。

不断追求进步中,吴金星的作品在市场上越来越受欢迎。他也逐渐意识到好的玉雕作品不仅要迎合市场需求,更重要的是要做到入古出新,将传统与现代实现完美结合。